热门搜索

部编版语文九年级上册《我看》教案文档

部编版语文九年级上册《醉翁亭记》教案

一、导入新课范仲淹因参与改革被贬,于庆历六年写下《岳阳楼记》,寄托自己“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治理想。实际上,这次改革,受到贬谪的除了范仲淹和滕子京之外,还有范仲淹改革的另一位支持者——北宋大文学家、史学家欧阳修。他于庆历五年被贬谪到滁州,也就是今天的安徽省滁州市。也是在此期间,欧阳修在滁州留下了不逊于《岳阳楼记》的千古名篇——《醉翁亭记》。接下来就让我们一起来学习这篇课文吧!【教学提示】结合前文教学,有利于学生把握本文写作背景,进而加深学生对作品含义的理解。二、教学新课目标导学一:认识作者,了解作品背景作者简介:欧阳修(1007—1072),字永叔,自号醉翁,晚年又号“六一居士”。吉州永丰(今属江西)人,因吉州原属庐陵郡,因此他又以“庐陵欧阳修”自居。谥号文忠,世称欧阳文忠公。北宋政治家、文学家、史学家,与韩愈、柳宗元、王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。后人又将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。

- 下载

部编版语文九年级上册《精神的三间小屋》教案

(4)写第三间小屋时作者为什么说“在我们的小屋里,住着所有我们认识的人,唯独没有我们自己”?明确:这是一个信息高度发达的社会,我们能从不同渠道接受各种纷繁复杂的信息,渐渐,有的人就被这个信息社会所同化了,常常随波逐流,用他人的观点来肯定事物的价值,常常以为众人所追求的就是他们自己想要的。于是别人的思想、外在的信息代替了他们自己的思想,使自己成为缺乏思想和思考的人,所以说“唯独没有我们自己”。(5)你认为在第三间精神小屋中应该怎样“安放我们自身”呢?明确:安放自身需要思考,拥有独立的思想。(6)请你结合日常生活,说说你是否尝试过如此构建“精神的三间小屋”。【教学提示】引导学生在对“精神的三间小屋”的理解基础上来审视生活,从而达到反思生活,审视自我精神世界,建构自我精神世界的目的。

- 下载

部编版语文九年级上册《敬业与乐业》教案

一、导入新课在《摔跤吧!爸爸》这部电影中,男主角阿米尔·汗为塑造形象先增肥28公斤再暴瘦25公斤,只为了拍好适应不同年龄的角色。不过,为了一部电影付出如此努力,你们觉得是否有此必要呢?(引导学生稍做讨论)是的,有必要,因为这正是他敬业精神的体现,正是他的敬业精神,让他的电影一次次取得成功。敬业,不仅是阿米尔·汗独有的话题,在近代,我国思想家梁启超就已经很深入地探讨了敬业甚至乐业的重要性。今天,就让我们一起学习这位思想家的演讲稿——《敬业与乐业》,在感知先哲思想风采中,去观照自己的学习精神和生活态度,领悟人生价值。二、教学新课目标导学一:认识作者作者简介:梁启超(1873—1929),近代思想家,著名学者。字卓如,号任公,别号饮冰室主人。广东新会人。与其师康有为一起领导了“戊戌变法”。他兴趣广泛,学识渊博,在文学、史学、哲学、佛学等诸多领域都有较深的造诣。他一生著述宏富,所遗《饮冰室合集》计148卷,1000余万字。

- 下载

部编版语文九年级上册《刘姥姥进大观园》教案

2.这篇课文细致地描写了各具情态的笑,给人留下了难忘的印象。请说说主要人物的笑有什么不同,反映了他们怎样的性格特点。明确:凤姐、鸳鸯的笑而不露,反映出她们善于计谋,爱耍小手段、取笑、捉弄人的性格特点;史湘云“掌不住,一口茶都喷出来”,反映出她的率真、爽朗、不受拘束的性格;林黛玉“笑岔了气,伏着桌子只叫‘嗳哟!’”,可见她的笑是极力控制,反映出她含蓄、有教养而又谨慎的性格;宝玉笑时钻到贾母的怀里,反映出他的天真、孩子气,也写出了贾母爱孙之心;探春手里的“茶碗都合在迎春身上”,反映了她率真、爽朗、不受拘束的性格特点,也可以看出她要强的个性;惜春笑得肚子疼,让奶母给揉肠子,反映出她娇气、孩子气;“王夫人笑的用手指着凤姐儿,只说不出话来”,写出王夫人已知道是凤姐导演的,但又不便张扬的心理,也保持了雍容与尊贵。

- 下载

部编版语文九年级上册《怀疑与学问》教案

一、复习回顾、引入新课上节课,我们学习了《怀疑与学问》的内容,也学习了议论文结构的基本特征以及常用的论证方法,这节课我们重点学习议论文在论证论点过程中说理的层次,还要进一步理解议论文分析事理透辟,语言严密的特点。二、教学新课目标导学一:探究说理的层次,明确各段之间的关系请同学们细读课文,边读边思考句与句之间的关系,分组完成以下问题。1.本文论点是“治学必须有怀疑精神”,作者是如何阐述怀疑精神的?明确:对怀疑精神作者阐述得明确而透彻:所谓疑就是决不轻信,经过思考,分清是非,再决定信与不信;进而把怀疑科学地分为“怀疑”“思索”“辨别”三步。2.结合课文思考:作者是如何阐述“从怀疑到创新”这一治学过程的?明确:作者在进一步论证“怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条件”时,又把怀疑到创新的治学过程分析为“怀疑、辩论、评判、修正、创新”。作者通过举例、正反说理,使内容阐述得鞭辟入里,无懈可击。

- 下载

部编版语文九年级上册《你是人间的四月天》教案

第三节,把“爱”比作“四月的花”和“月圆”,表现了爱的美与庄严。第四节,用“雪化后那片鹅黄”“初放芽的绿”“白莲”表现了爱的生命力和纯净。第五节,“一树一树的花开”“燕子呢喃”表现爱之深,情之切。3.诗人通过不同的感官来描写“四月”所独有的景物,试结合内容进行分析。明确:通过视觉描写:“黄昏”“星”“云烟”“花”。通过听觉描写:“笑响”“四面风”“燕子呢喃”。通过触觉描写:“风的软”“暖”。多角度展开描写,表现了诗人的“爱之深,情之切”。能引导读者调动多种感官去感受诗人心中的“爱”,给读者以感染。【教学提示】指导学生结合诗人笔下的意象进行分析。目标导学三:品读诗句,把握诗歌艺术特色探究:“新月派”的重要成员之一闻一多先生曾提出了“三美原则”,即“音乐美、绘画美、建筑美”,奠定了新格律诗派的理论基础。本诗既是新格律诗的典范,它是否表现了“三美”原则?是如何表现的?

- 下载

部编版语文九年级上册《谈创造性思维》教案

一、导入新课被美国《Inc.》杂志赞誉为“他的创意活力无限”的罗迦·费·因格,是创意思考顾问公司的创立人与总裁,该公司专门提供激发创意与革新的方法。他为全球各大企业提供演讲与专业课程,这些企业包括可口可乐、迪士尼、英特尔、MTV、微软公司、苹果电脑等。今天我们就一起来聆听他对于创意的思考。二、教学新课目标导学一:把握论点,理清论证思路1.默读课文,找出文中主要代表作者观点的句子。明确:(1)不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要。(2)创造性的思维,必须有探求新事物并为此而活用知识的态度和意识。在此基础上,持之以恒地进行各种尝试。(3)区分是否拥有创造力的人,主要根据之一是,拥有创造力的人留意自己细小的想法。2.请你结合上述代表作者观点的句子,用自己的语言简要概括本文的论点。明确:(1)拥有创造性思维十分重要;(2)积累知识并运用知识是创造性思维的关键要素;(3)人人都有创造性思维,发挥创造性思维须留意自己的细小想法。

- 下载

人教部编版语文九年级上册论教养教案

[疑难探究]风度、优雅与教养有怎样的关系?在社会交往中,一个人的谈吐是否得体,举止是否有度,怎样打扮才合适,综合决定一个人是否有风度,这也是教养的具体体现。有些人错误地认为优雅风度就是矫揉造作、忸怩作态和附庸风雅,作者认为这是因为这些人并没有理解风度和优雅的真正内涵——那就是“不应该妨碍他人的生活,要让大家都有良好的自我感觉”,在许多场合要注重礼仪,行为得当,“动作举止、衣装服饰、走路的步态,一切都要有分寸,力求优雅”。优雅的本质是“社会共享的”,而不仅仅是“徒有其表的举止”。作者认为,“敬重社会,珍惜大自然,甚至珍惜动物,珍惜花草树木,珍惜当地的美丽风光,珍惜你居住地的历史,等等”,以敬重的态度对待他人、环境,再加以得体的言行举止和随机应变的智慧,一个人就能够成为有风度而又优雅的人。简而言之,风度和优雅的底色就是教养,是心灵世界真善美的折射。文章就此展开的论述层层推进,解释了风度和优雅源于教养,教养的核心就是敬重、珍惜和爱,做有教养的人应是我们追求的目标。总之,教养修之于内,风度形之于外。

- 下载

人教部编版语文九年级上册周总理,你在哪里教案

预设1:周总理,您的一生是奋斗的一生,辛勤劳碌的一生,是为人民服务的一生。您的无私给我们以无限的幸福!我们要向您学习,早立志,立大志。预设2:现在的我们要勤奋学习,全面发展,掌握真才实学,努力成为建设伟大祖国的有用之才,做合格的建设者和接班人。千言万语化为一句话,我们想念你!六、课堂检测,当堂反馈要求学生当堂做完下列题目,师生再共同订正,看看还有哪些知识没有掌握,教师及时要求学生巩固。七、知识迁移,拓展探究1.要求学生当堂阅读《一件珍贵的衬衫》,做完下列题目,师生再共同订正,看看还有那些知识没有掌握,教师及时要求学生巩固。2.要求学生阅读《南瓜·茄子·小鸡》,完成下列题目,教师讲解订正,发现问题,教师纠正。八、课后延伸,布置作业1.背诵这首诗歌。2.收集周恩来的名人轶事,做好积累。

- 下载

人教部编版语文九年级上册谈创造性思维教案

《谈创造性思维》是一篇自读课文,浅显易懂,这不仅是因为作者写作思路清晰,还在于作者巧妙运用了举例论证的写法。作者为了证明知识与创造力之间的关系,举了谷登堡将葡萄压榨机和硬币打制器组合起来发明了印刷机和排版术的事例,还举了罗兰·布歇内尔发明交互式的乒乓球电子游戏的事例,具体而又确凿地阐明了事理。但两者有所侧重,前者侧重于“活用知识的态度和意识”,后者侧重于“尝试”,这为我们写作议论文提供了典型的写作方向:举例,既要注重事件的典型性,也要重视事件的差异性,使论证更有说服力。[疑难探究]课文说:“区分一个人是否拥有创造力,主要根据之一是,拥有创造力的人留意自己细小的想法。”为什么这样说?从社会发展史上可以看出,伟人们的天才的创造,往往是从细小的想法开始的:牛顿创立万有引力学说,是从苹果落地的小想法开始的;瓦特发明蒸汽机,是从水壶里的水开了,水汽顶着壶盖的小想法开始的;法国大数学家庞加莱,说他关于数学的发明,大半是从“无意中得出来的细小的想法”开始的。

- 下载

人教部编版语文九年级上册孤独之旅教案

(3)对未来前途的恐惧:漫漫放鸭路,何处是尽头?对前途的迷茫和惶恐。学会深度解读题目,能帮助学生更好地理解人物形象、情感脉络以及文章主旨。引导学生结合生活体验加深对“孤独”的理解,对于学生的思维深度开发有好处,同时对于作文诗意化拟题也大有裨益。三、拓展,走出孤独有些孤独,其实是我们成长过程中的一些无法回避的元素。我们要成长,就不能不与这些孤独结伴而行。——曹文轩1.思考问题从哪些地方可以看出杜小康走出孤独,走向成熟了呢?旁批:暖色的结尾,充满希望。课件出示:他惊喜地跑过去捡起,然后朝窝棚大叫:“蛋!爸!鸭蛋!鸭下蛋了!”杜雍和从儿子手中接过还有点儿温热的蛋,嘴里不住地说:“下蛋了,下蛋了……”预设:风雨过后是彩虹,孤独痛苦是成长的催化剂。暗示主人公走向成熟。这叫喊声里满是成长的自豪和骄傲。

- 下载

人教部编版语文九年级上册故乡教案

文章第84、86段的抒情、议论,写“我”远离故乡并不感到怎样的留恋,反倒非常气闷、悲哀。本来在“我”心目中,故乡是非常美好的,但是回乡迁居却使之前的印象破灭了。故乡人与人之间、“我”与故乡之间,充满隔膜。“我”对故乡人的生活现状和命运感到痛苦和悲哀。3.“我”的自省揭示主题预设:文章结尾部分,“我”在离乡的航船上再次想起故乡的人和事,痛苦地意识到“我”和闰土、杨二嫂等人已经有了精神上的隔膜。闰土叫“我”“老爷”,杨二嫂认为“我”“放了道台”,孩提时代那种真诚友善的关系,已经完全消失了。“我”对旧中国的人民怀着深切的同情,叹息他们所承受的日复一日的苦难生活,更愤懑于由这种生活所造成的人与人之间的彼此隔膜,期望着打破这种旧生活,迎来“为我们所未经生活过的”“新的生活”。“我”渴望打破封建社会的等级观念,渴望建立超越庸俗的物质关系的新型的人与人之间的关系。【设计意图】“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,对小说主题的理解见仁见智。引导学生理解小说主题,要立足于文本。本文写于1921年1月,不可避免地打上“五四”新文化运动的烙印,理解小说主题,要结合这一时代背景。

- 下载

人教部编版语文九年级上册范进中举教案

3.归纳主旨本文通过描写范进参加乡试中了举人一事,运用夸张的手法刻画了他为科举考试喜极而疯的形象,用岳丈在范进中举前后的极其鲜明的肢体动作和言语表情,以及中举后邻居对他的前呼后拥和乡绅赠屋等行为,刻画了一个趋炎附势、热衷仕途、好官名利禄的封建知识分子形象,并且谴责了世态炎凉的可耻的社会风气,对当时的社会及其阴暗面进行了辛辣的讽刺。【设计意图】本板块研读品析了文本中的若干次要人物,引导学生理解次要人物的作用,体会本文侧面烘托的写法,揭示社会环境,点明范进悲剧的必然性,进一步挖掘本文的主旨,使学生理解文本深刻的现实意义。结束语:范进,一个让人啼笑皆非的人物,他卑微可怜,热衷科举,丑态百出。文章塑造这个下层知识分子的典型形象,深刻揭露并辛辣地讽刺了封建科举制度,揭露了封建科举制度的腐朽及其对读书人的腐蚀和毒害。如今,科举制度早已被废除,我们有着公平的人才选拔方式,希望同学们可以珍惜每一个机会,好好努力,实现自己的理想抱负。【板书设计】

- 下载

人教部编版语文九年级上册怀疑与学问教案

1.理解怀疑精神的内涵及重要意义。2.整体感知课文内容,梳理作者的论证思路,把握议论文严密的论证结构。【教学过程】一、故事激趣,导入新课师:同学们还记得七年级时咱们学过的一则寓言故事《穿井得一人》吗?哪位同学能给大家再讲讲这个故事?预设:从前宋国有一户姓丁的人家,家中没有水井,经常有一个人在外面专管供水的事儿。后来他家里打了一口水井,他便高兴地对别人说:“我家里打井得到了一个人。”有人听到了他的话,就传播说:“丁家打井挖出了一个人。”国都里的人都在谈论这件事,一直传到了宋国国君那里。国君派人去问情况。丁家的人回答说:“是得到了一个人的劳力,并不是从井中挖出来一个人呀。”追问:故事中,为什么会闹出这样的笑话呢?(学生自由发言)预设:传播这件事的人,没有弄清事情的真相,不辨真伪,以讹传讹,最终闹出了笑话。

- 下载

人教部编版语文九年级上册乡愁教案

预设:《乡愁》借邮票、船票、坟墓、海峡这些具体的实物,把抽象的乡愁具体化了,使之变成具体可感的东西,表达了诗人渴望与亲人团聚,渴望祖国统一的强烈愿望,也表达了诗人思念家乡的强烈情感。2.分析明晰升格写法,体会写作特色。 教师:我们可以从诗歌“用具体事物表达抽象情感”角度去分析。教师指正:教师:我们可以从诗歌“构思精巧,富于音韵之美”角度去分析。教师指正:五、诗歌深读,学后感悟教师:我们每个人心里都有一抹忘不掉、抹不去的东西,通过这课学习,我们的心里都有什么呢?学生讨论、教师指正。预设:每个人的心里,都有一方魂牵梦萦的土地。得意时想到它,失意时也会想到它。余光中的诗里,乡愁是游子的那颗火热赤诚的心。中华儿女的骨血中有对故乡割舍不断的依恋,因为故乡是我们的出生地,是我们情感的根源,是养育我们成长的所在。山水也许能隔开一切,却隔不断一个漂泊异乡的游子对故乡的深情!

- 下载

人教部编版语文九年级上册三顾茅庐教案

1.发散思维诸葛亮出山后为刘备鞠躬尽瘁,死而后已,勤勉一生,做了许多大事。关于诸葛亮的故事,你还知道多少呢?请列举出来。预设:火烧博望坡、火烧新野、舌战群儒、智激周瑜、七星坛借东风、巧布八阵图、空城计、挥泪斩马谡、七擒孟获、六出祁山、星落五丈原……2.拓展阅读布置学生课后阅读《三国演义》中相关回目(第四十、四十三、四十四、四十九、八十四、九十、九十六、一百零三回等)。【设计意图】《三国演义》中关于诸葛亮的章节很多,这样拓展,一是让已经读完《三国演义》的学生积极展示他的所读所知,二是有效激发还未读完《三国演义》这部书的同学的阅读兴趣。结束语:虽然“古今多少事,都付笑谈中”,但请同学们记住刘备对人才的尊重。尤其在日新月异的当下,创新和发展,都离不开人才,可以毫不夸张地说,得人才者得制高点,得人才者得持续发展,得人才者得最终胜利!

- 下载

人教部编版语文九年级上册诗词三首教案

预设:在月色和清风中,我的影子开始起舞,恍惚中似乎天堂就在我的眼前。影子随着月光转过那雕梁画栋,穿过阁楼的阻拦。何人在此处失眠?何人在此处低吟?或许我不该怨恨这让我想起离愁的月色。月色有什么错?错的只是我。世上不会有永远,有团聚就有分离。人的悲喜离别就是一场自古以来的痛苦,就像月也有圆缺的苦恼。完美从来都不属于人间。远方的人啊,希望你的生活永远美好,大家虽远隔千里,也能共享这美好皎洁的月光。【设计意图】仅仅停留在理解、体悟上,学生难以感同身受。若动动笔头,用自己的话来表述,学生会更懂词意更解词心,可能会有更多感悟。五、唱月留香课外学唱《但愿人长久》、《思乡曲》(霍勇)等歌曲,积累名家咏月的名句,拓宽视野,加深体验。【设计意图】在比较中学诗词,在歌唱中学诗词,唇齿留香。余音绕梁,三日不绝。结束语:“天若有情天亦老,月如无恨月长圆。”我们在生活中也会有各种各样的遗憾。面对生活中的风雨坎坷,请读一读苏轼的词吧,愿我们的心灵永远澄澈明净,愿我们的人生更加豁达从容!

- 下载

人教部编版语文九年级上册写作学习改写教案

有一天正午正走在黄泥冈上,他们又要喊歇,我自知这一带劫匪出没甚多,便催促他们快走,可他们却坐在地上不动了,任凭我怎样拿鞭抽打,他们也不起来,无奈之下,只得让他们歇会儿。不一会儿,来了一个卖酒的人过来,有人要买酒。被我阻止了,我说这酒里不知放了什么,还是不要喝的好。又一会儿来了几个贩枣的客商,先买了一桶酒,又把另一桶打开喝了一瓢。另一个客人见了,也拿瓢来舀酒。卖酒的见了,抢过瓢来,劈手将酒倒在桶里。殊不知,就在这时,蒙汗药被放进了桶里。老总管过来问我:“杨提辖,你看他们喝了都没事,我们也渴了,就买点吧。”我思量着,这一桶也被喝过,应该没事,只得同意了。于是他们便冲上去买酒,有人还给了我一瓢,我接下来喝了。这时我看他们一个个都头重脚轻栽倒在地上,心里暗叫:不好,中计了。但再想站起来,已经不可能了,看见那群“商人”,一个个笑着,我真是懊悔,没让队伍继续走,还有那些不听我话的人,为什么不听我话,又一次任务失败了,回去怎么交代……不一会儿我眼前一片漆黑,什么也不知道了。醒来后,周围一个人也没有,而生辰纲果然不见了,无奈之下,我只能逃走,却不知何处是终点……

- 下载

人教部编版语文九年级上册岳阳楼记教案

同是写景,第2段要读出激昂豪迈之情。例如:衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也。第3段要读出悲凉失落之感。例如:若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。第4段要读出欢快愉悦之情。例如:至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。【设计意图】本文生字词较多,一定要先读准字音,认准字形结构。从句式看,骈散结合,读起来朗朗上口,可以感受音韵美。加强诵读训练,可以培养语感,快速成诵,促进感知文本内容。4.寻找读,积累词句(1)找出文中出现的成语,并探究它们在今天的意义。课件出示:气象万千:形容景色和事物多种多样,非常壮观。政通人和:政事顺遂,人民和乐。形容国泰民安。百废具兴:各种被废置的或该办未办的事业都兴办起来。(在现代汉语中,“具”写作“俱”)

- 下载

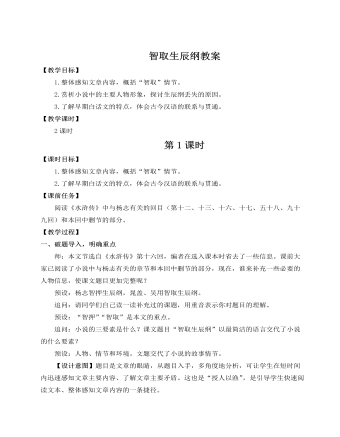

人教部编版语文九年级上册智取生辰纲教案

一是以标题为突破口,训练学生在短时间内迅速概括小说的主要内容,明确了故事发展中的主要矛盾。二是紧扣课文的小说文体特征,以故事情节为抓手,通过他们的语言和行动,分析人物形象。三是赏析课文在结构安排上的妙处,既加深了学生对中国古典小说的了解,又能使学生在写作实践中运用一明一暗两条线索的写法,使文章脉络更清晰,结构更严谨,内容更丰富。尤其是设计了“辩证思考,探讨主旨”板块,古今勾连,辩证地分析了梁山好汉的行为,提高了学生理性思考的能力。[写作背景]《水浒传》取材于北宋末年宋江起义的故事。宋末元初,画家龚开的《宋江三十六赞》完整地写出了 36人的姓名和绰号。宋末元初的《宣和遗事》有一部分内容涉及水浒故事,只是内容非常简单,可能是说书人的提纲。元代出现了大量水浒戏,至今存目的有30余种,水浒原来的人物故事日益发展丰富起来。施耐庵正是在这样的背景下,综合民间流传的水浒故事,并且加上自己的修饰点染,写成了这部优秀的长篇小说。

- 下载